El término chemsex fue acuñado por David Stuart alrededor del año 2000 para describir un fenómeno emergente en la comunidad gay de Londres. 25 años después, lo que comenzó como una de las múltiples formas de uso sexualizado de drogas, que históricamente han estado presentes en la exploración del deseo humano, ha evolucionado y ha adquirido una presencia más estructural en algunas dinámicas del colectivo LGTBIQ+.

Inicialmente vinculado al consumo de determinadas sustancias (GHB/GBL, metanfetamina, mefedrona, ketamina, poppers o cocaína, entre otras), en encuentros sexuales prolongados, articulados a través de aplicaciones de contacto o espacios cerrados (chills o sesiones), el chemsex ha pasado de ser una práctica marginal a integrarse, para muchas personas, en la cultura relacional, sexual y de ocio del colectivo. Pero la realidad del uso sexualizado de drogas está presente, aunque con distintas formas, en todo grupo y contexto social, como parte de una sociedad donde el uso de sustancias en contextos íntimos o sexuales no es ni nuevo ni exclusivo.

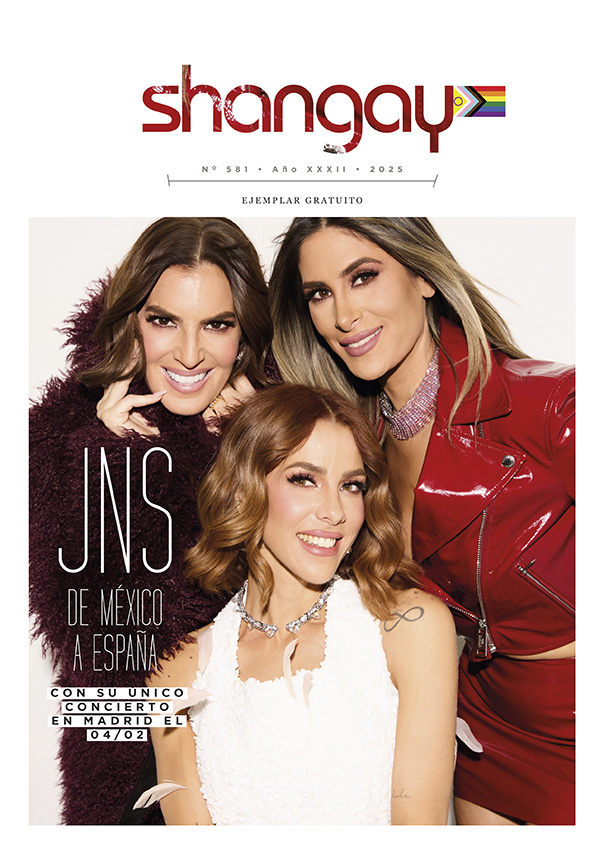

Obra del proyecto ‘Queer Man / Chemsex’ del fotógrafo Alex Domènech.

Con el tiempo, hemos comprendido que el chemsex no responde a una única causa. Para algunas personas puede ser una elección libre, consciente y placentera. Una forma de explorar la sexualidad, de abrir espacios de conexión emocional, de intensificar el vínculo o simplemente de disfrutar. Y, por eso, es importante evitar criminalizar o patologizar el consumo cuando este es controlado, informado y vinculado a estrategias de reducción de riesgos. La libertad personal también incluye el derecho a decidir cómo y con quién deseamos relacionarnos, desde una ética del cuidado.

«Necesitamos cambiar estructuras: un ocio más sano, espacios seguros, acceso a salud mental y sexual real»

Sin embargo, no podemos obviar que, para muchas otras personas, el chemsex ha supuesto un punto de inflexión en sus vidas. Lo que podría haber sido una opción más, ha derivado en una dinámica que ha dejado secuelas: pérdida de vínculos, desgaste emocional, crisis de salud mental, aislamiento o dependencia. En estos casos, hablar del chemsex implica hablar de sus raíces más profundas dentro del colectivo LGTBIQ+.

Es ahí donde entran los determinantes sociales de la salud. La OMS los define como las condiciones en las que nacemos, crecemos, vivimos, trabajamos y envejecemos. En nuestro caso, esos determinantes han estado marcados por entornos donde no podemos ser quienes somos, donde crecemos con violencia, estigma, abusos o silencios. Donde el deseo ha sido clandestino, asociado al miedo, a la vergüenza o a la enfermedad.

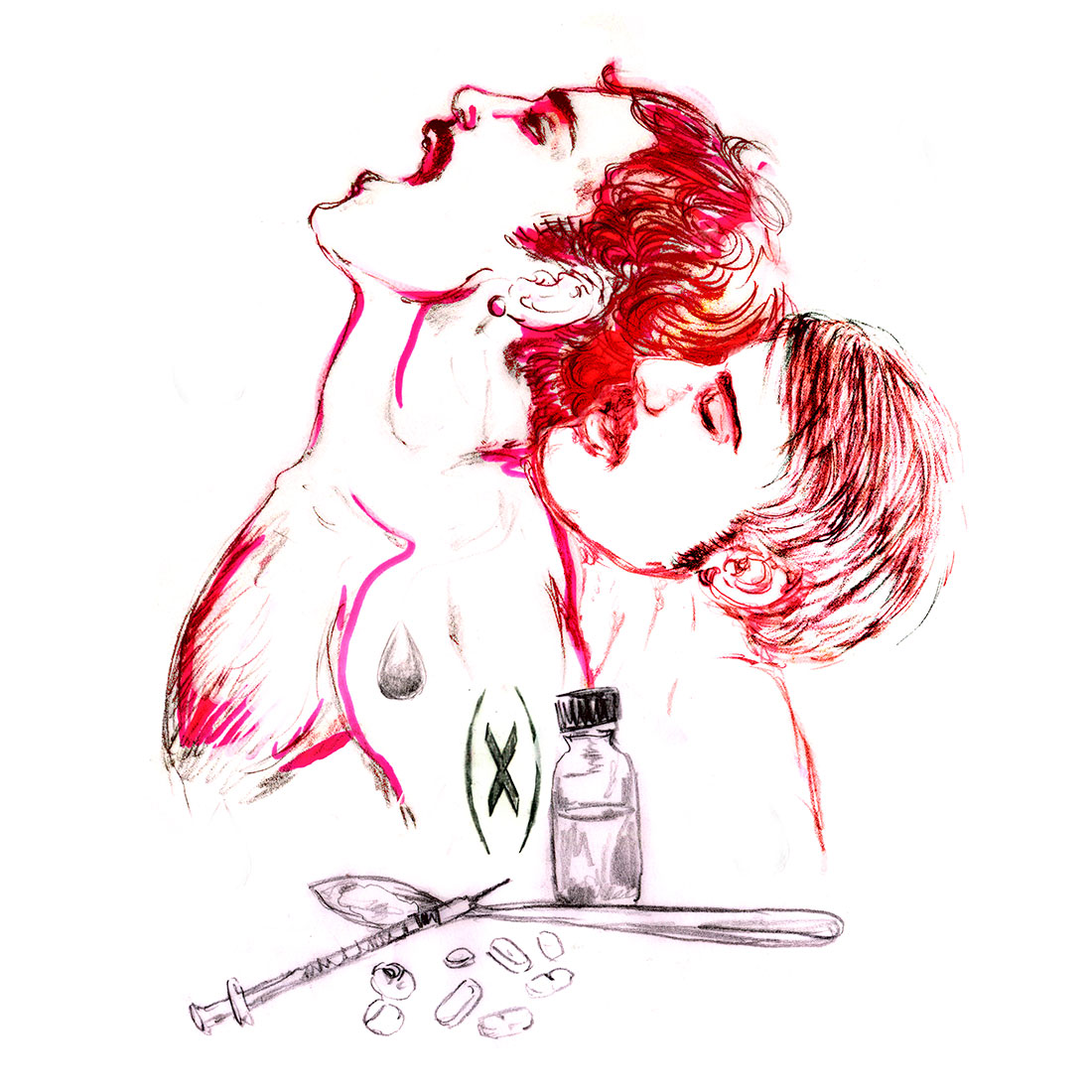

Ilustración: Iván Soldo

El chemsex no surge de la nada: tiene raíces en esos contextos, en la homofobia interiorizada, en la medicalización del placer, en el rechazo a nuestros cuerpos e identidades atravesado por la historia del VIH/sida, en la sexualización masiva del cuerpo masculino, en un modelo de ocio basado en la individualidad, la esclavitud de la imagen y la falta de compromiso y de conexión con el presente que lleva, en ocasiones, a un sexo compulsivo.

«Hemos heredado un modelo de comunidad visible masculinizado, normativo y patriarcal»

El colectivo LGTBIQ+, especialmente los hombres gais y bisexuales, ha visto cómo muchas de estas dinámicas han sido normalizadas y son celebradas en determinados entornos: redes sociales, fiestas, espacios sexuales, plataformas de citas, entre nosotros, etc. Hemos heredado un modelo de comunidad visible masculinizado, normativo y patriarcal que ha silenciado otras formas de existir, de desear, de disfrutar. Y aunque esto no nos diferencia tanto del modelo global de sociedad capitalista, sí cuestiona el propósito original de nuestros movimientos de liberación: ser libres para ser, no para adaptarnos.

Sabemos que hemos perdido a personas. Que muchas otras viven hoy situaciones complejas. Y que una parte importante de nuestras relaciones y ocio se dibujan entre sustancias, a veces sin saber muy bien cómo llegamos a ello ni cómo podemos gestionarlo.

El chemsex es la punta del iceberg de algo más amplio. Una forma de entender el placer, el cuerpo, el cuidado y el dolor en nuestras sociedades y un tipo más de los usos sexualizados de drogas que trazan nuestra sociedad en general. Nuevas generaciones, otras identidades y comunidades, también realizan dinámicas similares.

Basta con poner una mirada global bajo este prisma (o echar un ojo a series adolescentes actuales) y ver realidades como la sumisión química, la violencia de género, las prácticas sexuales con sustancias cada vez a edades más tempranas, y comprender por qué es necesario apostar por un cambio de modelo en el abordaje del hecho sexual humano, desde múltiples espacios, no sólo desde la salud pública.

Por eso, la respuesta, y el problema cuando surge, no es solo individual. Necesitamos cambiar estructuras: un ocio más sano, espacios seguros, afianzar un debate sobre el consentimiento, acceso a salud mental y sexual real, políticas públicas adaptadas y una educación sexual integral que nos enseñe a cuidar(nos) y vivir nuestro hecho sexual humano de forma más adaptativa y respetada por nuestro sistema. Y por nosotres. Necesitamos también una comunidad que acoja, que no juzgue, que acompañe. Y una sociedad que deje de mirar con distancia o morbo lo que no entiende.

El chemsex no es solo un problema de consumo. Es el reflejo de un sistema, y probablemente de una comunidad, que no nos cuida del todo bien. Que perpetúa demasiados estigmas y sostiene muchas cargas a sus espaldas, heridas emocionales no curadas, que necesitan ser tratadas.

Pero también debe ser una llamada de atención. Un momento de reflexión necesaria entre iguales y en toda la sociedad. Una oportunidad para volver a hablar del cuidado mutuo. De lo comunitario. De lo emocional. Y de la posibilidad de construir una cultura sexual, del placer, desde el deseo, no desde la carencia; desde hábitos sexuales y un ocio más saludables, constructivos, representativos y reales.