Hace varias semanas volvió a pasar. En aquella ocasión, mencioné a Dios en el asunto de mi newsletter –un email que envío cada lunes– y más de treinta personas abandonaron la suscripción en menos de media hora. La cosa no quedó ahí, la caída fue sostenida y duró dos días.

Un fenómeno como este solo me había ocurrido en otra ocasión. Fue el día que tuve la osadía de utilizar otra palabra alborotadora. Un hipo cronificado para los que la llevamos pegada en la frente. La maldita, esta vez, fue la palabra ‘trans’.

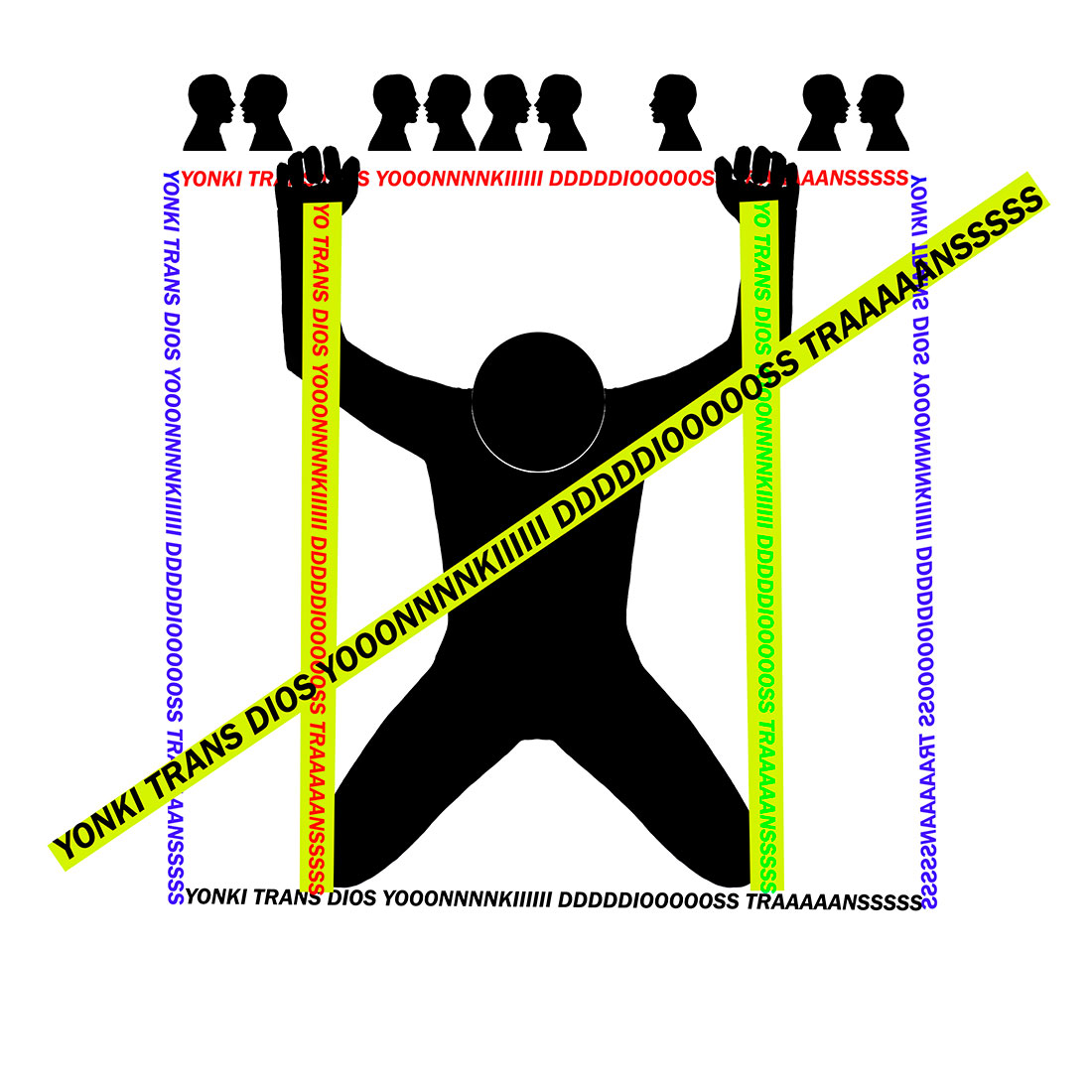

Trans y Dios, dos detonadores de rechazo, de miedo, de asco, de incomprensión y de juicio exacerbado. Dos sílabas capaces de levantar trincheras y provocar deserciones en masa. Bien. Adiós, hasta nunca. O hasta que la vida le devuelva a usted la ironía en forma de un hijo trans. O católico. O, quién sabe, si un hijo trans católico.

Ilustración: Iván Soldo

Somos mamíferos y vivimos en manada. Nos aferramos a paquetes ideológicos que nos indican de qué lado debemos estar (soy de los buenos, ¿verdad?) y qué palabras debemos usar y cuándo. ¿Se ha fijado en que las palabras funcionan como uniformes? Ellas son las primeras que nos ayudan a identificar en qué bando está el otro. Antes era fácil distinguir al malo –iba directo a usted con una piedra en la mano o una lanza al hombro–.

Pero ahora, ¿cómo reconocemos al enemigo? Por sus palabras, por esos uniformes que combinan con otros abalorios en forma de pulseras arcoíris o rojigualdas (de igual manera, recuerde no perder de vista las cicatrices horizontales bajo el pecho o la cruz vertical colgando del cuello). ¿Me acusarán ahora de equidistante?

¿Te has fijado en que las palabras funcionan como uniformes?

Las palabras que escribimos en nuestros perfiles, en nuestras plataformas para ligar (o para follar) y en el estado del whatsapp no significan lo que usted cree; tampoco lo que dice el embalsamado diccionario de la RAE. La palabra trans no significa lo que vive una madre cuando busca entender qué le pasa a su hijo, sino lo que Irene Montero defendió mientras se la acusaba de soltar a violadores. Y la palabra Dios no significa lo que me explicó mi amatxi cuando me habló del perdón, sino lo que dicen los titulares cuando hablan de pedofilia.

Esto no ocurre por casualidad. El lingüista norteamericano George Lakoff, en su libro No pienses en un elefante, dijo que las palabras no son inofensivas, “sino que se definen en relación a sus marcos conceptuales”. Es decir, cuando usted lee la palabra Dios en mi email de los lunes, se activa en su cerebro una serie de circuitos neuronales que determinan cómo entiende el mundo.

Ilustración: Iván Soldo

Estos marcos no pueden verse ni oírse (qué libres seríamos en caso contrario), pero forman parte de lo que los científicos llaman el “inconsciente cognitivo”. Son estructuras de nuestro cerebro a las que no podemos acceder conscientemente, pero que conocemos por sus consecuencias, como por ejemplo darse de baja impulsivamente de una newsletter o bloquear a alguien porque en su descripción aparece la palabra trans.

Para un hombre como yo, con cicatrices en el pecho y sueños recurrentes con Dios, cambiar el marco de las palabras es pura supervivencia, una cruzada personal cuyo objetivo no solo persigue transformar el modo de ver el mundo, sino también el modo en que el mundo le mira a él. Un reto de semejante envergadura no es gratis. Cuando ninguna de las dos orillas te representa, hay que aprender a flotar en mitad del río.

Si yo escribiera sin complejos y usted leyera sin prejuicios, es muy probable que nuestra manada se abriera a otras y descubriéramos que, el que viene a atacarnos frontalmente, no trae una lanza sino una caña para salir a pescar juntos y luego compartir la mesa. Quizá nuestras familias se hicieran buenas amigas. Quizá, incluso, pudiéramos diversificar nuestra estirpe y evitar así esta consanguinidad que nos está haciendo a todos tan feos.