Era noviembre de 2019 cuando vi por primera vez a Ventura Pons. Había organizado yo una proyección de su documental Ocaña, retrato intermitente en el Ateneo de Madrid y había tenido el atrevimiento de invitar a Ventura al coloquio posterior. Para mi sorpresa, el director catalán me dijo que sí enseguida y pocas semanas después ahí estaba yo, en el área de llegadas de la estación de Atocha esperando a una de las figuras más importantes del cine catalán.

En cuanto lo vi aparecer, arrastrando los pies y con su andar lento debido a los múltiples accidentes de salud que había sufrido, me di cuenta enseguida de lo que suponía la vejez, incluso para los grandes nombres del cine como Ventura Pons. «¿Tienes hambre?», le pregunté mientras íbamos en el taxi de camino al hotel a casi las tres de la tarde. «Sí», me dijo, «y me apetece comer cochinillo«. Enseguida busqué un asador y, mientras esperábamos a que nos dieran mesa, él no dejaba de contarme –en realidad creo que era su conversación favorita– lo independentista que era y las ganas que tenía de volver a rodar.

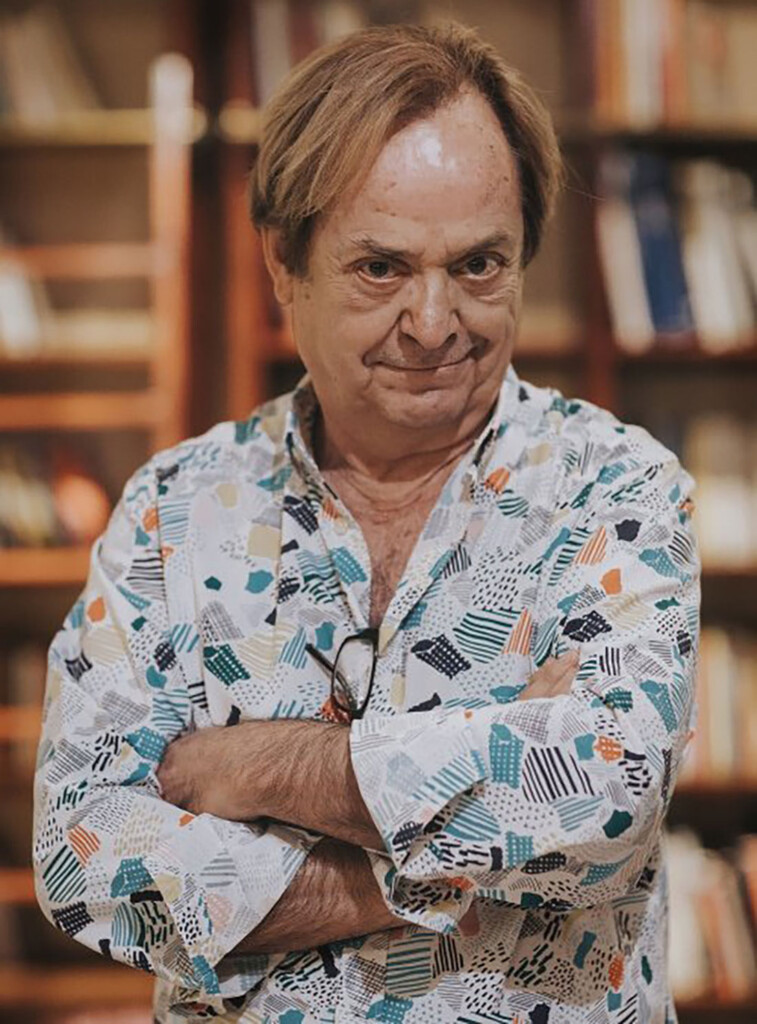

Ventura Pons, en la presentación del libro homenaje a Ocaña

Una vez sentados, pedimos medio cochinillo, una botella de vino blanco y una ración de morcilla –¡menudo saque tenía!–. En un momento dado, después de varias conversaciones triviales –¡Por Dios, estaba comiendo con Ventura Pons! ¿De qué se habla en estos casos?–, me contó que había comprado la casa de Mary Santpere, pero que tuvo que dejarla porque por las noches se le aparecía el fantasma de su amiga. Yo me quedé muy serio, planteándome si quizá no estuviera en condiciones de participar en un coloquio. «¿En serio?», le pregunté para confirmar lo que había escuchado. Luego esbozó una sonrisa y me contestó: «Pues claro». Tiempo después entendí, o eso quise entender gracias a esa sonrisa pícara, que se estaba quedando conmigo.

El año pasado, cuando estaba preparando el libro homenaje a José Pérez Ocaña por el cuarenta aniversario de su muerte, Ventura Pons fue la primera persona a la que contacté. «Si él me dice que sí, voy con el proyecto para adelante», me propuse. Apenas tardo un rato en contestarme: «Aunque ando muy ocupado, cuenta conmigo», fueron sus palabras exactas. También asistió a la presentación que hicimos en Barcelona del libro, en el bar Ocaña, rodeado de amigos y seguidores del pintor. El abrazo entre Jesús, el hermano mellizo de Ocaña, y él puso de manifiesto el cariño que se tenían tantos años después. «A este lo llamamos en Barcelona ‘el Sevilla’, y es igualito a su hermano», me dijo. Esa fue la última vez que lo vi.

El fallecido cineasta Ventura Pons

De vez en cuando me llamaba y me contaba que tenía varios proyectos en marcha, que le sobraba energía y que no sabía parar de hacer cine. Me preguntaba el tiempo que hacía en Madrid y lo que había comido. Siempre me pareció que se había convertido en la mezcla perfecta entre artista incomprendido y abuelo sin nietos.

Sin embargo, no tuve una gran relación personal con Ventura Pons. Mi verdadera relación con él se cultivó a través de sus películas, de ese cine tan valiente que hizo en una época en la que era necesario alzar la voz, algo que a veces se pagaba muy caro. En su caso, le sirvió para alcanzar una proyección internacional que quizá en nuestro país quedó pendiente. Se ha ido, eso sí, con algunos homenajes a sus espaldas, entre ellos el que le dedicó el festival Lesgaicinemad en 2019. Y es que fue una figura imprescindible tanto en el cine LGTBIQ+ como en el catalán y en el español. Eso es innegable.

Ventura Pons, junto a Carlos Barea en su última foto juntos

El texto que Ventura Pons escribió para Ocaña. El eterno brillo del Sol de Cantillana, editado por Dos Bigotes y coordinado por mí, se cerraba, a modo de carta a su amigo Pepe Ocaña, de la siguiente manera: «A tus amigos nos gustaría, cuando nos llegue, estar en tu cielo. Ponme en la lista. Yo te pediría, si te enteras de que estoy en camino, que me prepares para ese día un gazpachito de esos que te salen tan sabrosos». Ahora, junto a su gran amiga Colita, recién fallecida, podrán darse el festín. Si lo llego a saber, le hubiera pedido que le diera a Ocaña un abrazo muy fuerte de mi parte.