La primera película gay que vi fue Cruising –en España se titulaba A la caza–, de William Friedkin, con Al Pacino convertido en policía infiltrado para dar con un asesino en serie de homosexuales.

El primer antro gay en el que empecé a pasar noches inacabables y en el que conocí a alguno de mis mejores amigos se llamaba también Cruising, y estaba en la calle Pérez Galdós de Chueca. Tenía un sótano con pista de baile y con dos grandes cuartos oscuros en los que aprendí todas las artes de la caza y captura del sexo anónimo.

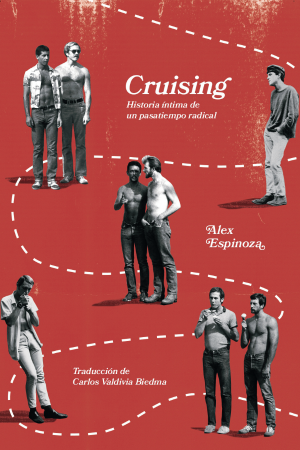

Ilustración: Iván Soldo

La Editorial Dos Bigotes acaba de publicar un apasionante libro de Alex Espinoza titulado Cruising, en el que, aparte de repasar la historia de esta práctica desde los antiguos griegos –todo empieza siempre en los griegos–, elabora una teoría glorificadora del cruising que resulta muy sugestiva.

Espinoza, nacido en México pero criado en Los Ángeles desde los dos años, discapacitado, de piel oscura y rasgos racializados, descubrió que a través del cruising en baños públicos y en zonas al aire libre sentía por primera vez algo parecido a la igualdad y a la libertad. El cruising se convierte en un elemento democratizador del sexo. En un espacio de libertad y de hermandad en el que nadie queda relegado. El mundo que le despreciaba fuera, le hacía allí sentirse deseable.

Yo tal vez viví algo parecido. Blanco, con ojos azules y sin ninguna discapacidad, tenía sin embargo mis propias perturbaciones sexuales. Los miedos de ser descubierto, de ser repudiado, de sufrir burlas. En el territorio del cruising, a pesar de su aparente hostilidad y peligro, todo eso desaparecía. En los cuartos oscuros, en los parques o callejones frecuentados por gais y en las saunas, la desnudez y la vulnerabilidad disponían las cartas del deseo de otra forma. Ese merodeo paciente, excitado, lleno de emociones que concernían a los cinco sentidos, se convertía en una forma de vida. Es evidente que, sin el instinto sexual, no habría existido, pero a partir de un determinado momento iba mucho más allá de ese instinto, y podía prolongarse con el deseo ya saciado. Se trataba de un juego, con tablero y con fichas.

El cruising es algo indisociable de la promiscuidad. La célebre promiscuidad gay, que, a pesar de que los tiempos han cambiado, no ha cambiado demasiado, como prueban las aplicaciones móviles, los clubs de sexo y la pervivencia de espacios de ligue directo.

Y en esta esquina del camino llegamos, como siempre, al dilema moral: ¿la promiscuidad es buena o es mala? Durante un tiempo dijimos que era inevitable: la represión obligaba a buscar espacios oscuros y silenciosos. Luego comprobamos que ese sexo anónimo, sucio, liberado de romanticismos, nos seguía fascinando. Que casarse no era incompatible con ir de cruising. Que la pulsión animal, primaria, redentora, seguía persistiendo. Una pulsión eminentemente masculina, pues no me consta que las lesbianas hayan creado nunca espacios semejantes ni los echen de menos. Una pulsión de cazador, testicular, insaciable.

Fotograma de la película «El desconocido del lago»

Alex Espinoza sostiene en su libro que ninguna regla social debe acabar con el cruising porque en ese anonimato depredador –él no lo dice con estas palabras, lo reescribo yo– hay un rasgo de divinidad. “La búsqueda está en nuestra sangre”. Por encima de razas, de edades, de cánones estéticos y de culturas: el merodeo y el acecho nos dan identidad.

Hay quienes creen –y yo entre ellos– que en el cruising tradicional hay una adrenalina y una plenitud corporal que no existen en Scruff o en Grindr. Todos somos hijos de nuestro tiempo, pero a menudo conviven varias épocas a la vez y se puede comprobar que incluso la promiscuidad tiene categorías.