¿Una ópera en formato de cine mudo? No es ninguna locura. La primera vez que La verbena de la Paloma se llevó a la gran pantalla fue en 1921 (y la primera película con sonido no llegó hasta 1927). La flauta mágica regresa al Real en esta producción de la Komische Oper de Berlín que ya arrasó cuando se estrenó en el mismo escenario hace cuatro años. El Mozart más popular regresa como si fuera una película muda en una apuesta sobre seguro para empezar 2020 con buen pie.

A la ópera se va, fundamentalmente, a escuchar música bien cantada y bien tocada. Luego ya entra en escena, precisamente, ‘la escena’, la regia. En estas últimas décadas, muchos directores de escena tienen un papel tan destacado que consiguen que lo fundamental pase a un segundo plano. Grave error. Esta apuesta de Suzanne Andrade y Barrie Kosky –con una fascinante animación de Paul Barritt– corre el riesgo de pecar de ello. Sin embargo, está tan deliciosamente cantada e interpretada que se consigue esa tan difícil comunión.

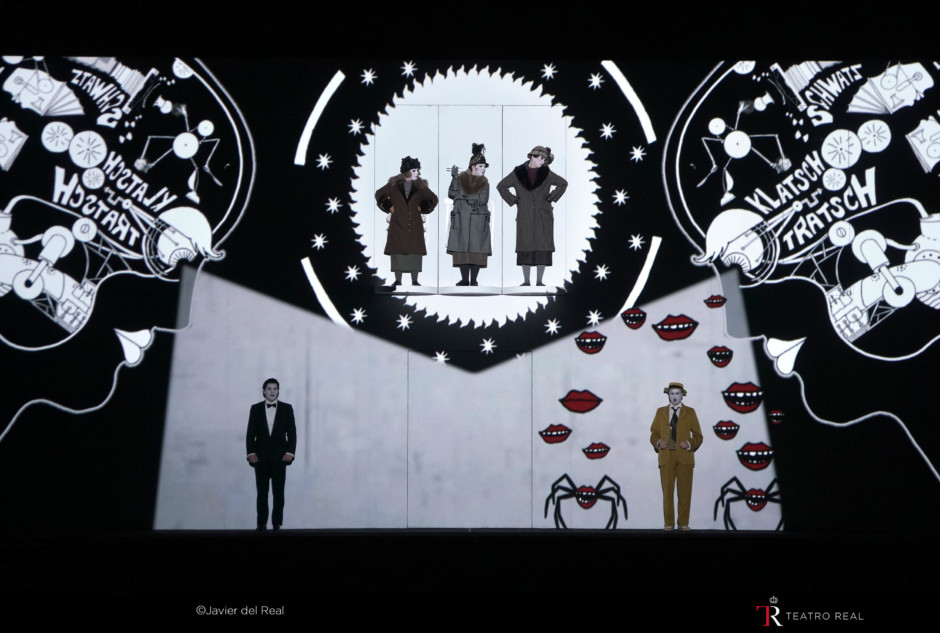

En este caso –como ocurría, por ejemplo, en el Tristán e Isolda de Bill Viola que Mortier encargó al videoartista para la Ópera de París–, la escena es omnipresente desde que termina la obertura. Una pantalla –escondida tras el telón rojo de un cine de los primeros años del siglo XX– es el ‘escenario vertical’ en el que ocurre todo. Los cantantes tienen que crear sus personajes en una ‘estética estática’ que se mueve entre una película de Buster Keaton (el personaje de Papageno, estupendo Andreas Wolf en la noche de estreno) y una de Murnau, como Nosferatu (todo el universo de Sarastro –un magnífico Andrea Mastroni– y en especial su fiel Monostatos –Mikeldi Atxalandabaso–).

Entre medias, todo el universo del cine mudo, slapsticks, maquillajes exagerados, estatismo y carteles que sustituyen a los recitativos, que están acompañados al pianoforte con piezas mozartianas por Ashoka Gupta. Esto último, que descoloca un poco al comienzo, al final hace que se logre seguir la obra sin esos eternos recitativos que, muchas veces, lastran el resultado de la obra.

Tamino (Stanislas de Barbeyrac), Papageno (Andreas Wolf) y las tres damas (Elena Copons, Gemma Coma-Alabert, Marie-Luise Dreßen) [Fotos: Javier del Real]

Lo importante aquí es que los cantantes salen más que airosos de una prueba tan dura. Cantar sin poder moverse, en las alturas, atados a unas plataformas en las que solo se ven sus rostros, pues toda la escena se desarrolla en proyecciones en la pantalla, con una maravillosa animación que merece, por sí misma, repetir la función para disfrutar solo de ella. Esos dibujos requieren de una segunda lectura para poder verlos sin estar pendientes de otra cosa.

El reparto es compacto, delicado. Aparte de los ya citados, destacar unos delicadísimos y encantadores Stanislas de Barbeyrac (Tamino) y Anett Fritsch (Pamina), y una jovencísima Rocío Pérez (Reina de la Noche) que da el salto del segundo de los repartos al primero por enfermedad de Albina Shagimuratova. A nivel canoro, todo el elenco encaja; el ensamblaje es perfecto, como la función a nivel escénico. Rotundo, imponente –como siempre– el Coro del Teatro Real. Maravillosos los niños de la JORCAM [los mismos tres que la cantaron hace cuatro años cuando se estrenó en el Real esta producción].

Espectacular aparición de La Reina de la Noche (Rocío Pérez), que canta la famosa aria de coloratura de la ópera de Mozart desde las alturas.

En el foso, Ivor Bolton, director titular de la casa, nos regala una lectura serena, de gourmet, cocida a fuego lento. No se sabe si manda la estética lenta del cine mudo sobre la batuta o si su ritmo es el que domina el escenario. Pero a veces los tempi resultan deliciosamente lentos. Un placer que fue reconocido, con ovación, por el público de estreno.

Mucho antes de que existiera el surrealismo o el teatro del absurdo, Emanuel Schikaneder ya había escrito para Mozart el libreto de Die Zauberflöte. Es una obra cargada de simbolismo masónico, pero que resulta ser un argumento absurdamente maravilloso. Ese simbolismo aquí alcanza niveles sublimes, como cuando a Papageno le roban la voz; o el final de la primera parte, con el coro en los palcos del proscenio. Por eso es una ópera perfecta para ‘desparramar’ con apuestas que van desde la visión de John Cox –con maravillosa escenografía de David Hockney– hizo en los primeros 90 para el Metropolitan de Nueva York y el Festival de Glyndebourne, a la siniestra de Robert Carsen en la Opera de París en 2014. Y también para el desastre que La Fura dels Baus estrenó en el Real en 2005. Pero, también, para otras mil que hemos visto y que no recordamos por anodinas, por no aportar nada. Esas no nos interesan. Esta que regresa al Real es impecable.

En el ecuador de la temporada 19/20 –tras Don Carlo, L’Elisir d’amore, Il pirata y, ahora, esta flauta mágica–, se puede decir que el nivel está siendo muy alto. Lo que queda, promete. Y se avecina alguna que otra sorpresa. Como decía Bette Davis en Eva al desnudo, «abróchense los cinturones que puede ser una noche movidita»…

Papageno (Andreas Wolf), Pamina (Anett Fritsch), Monostatos (Mikeldi Atxalandabaso) y el coro del Teatro Real.